MAIAでは、ライフスタイルの変化に左右されず「自分らしく働き続けたい」と願う女性をサポートするため、「でじたる女子プロジェクト」や「でじたる女子+」を通じてスキル習得の支援を行っています。今回は、福岡県で開催されているでじたる女子プロジェクトである「福岡県でじたる女性プロジェクト」で学び、現在PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)業務に従事している天野祐子さんにお話をお聞きしました。

天野祐子さん

医療機関に長く勤務したのち、コロナ禍の経験や家庭の事情、そして結婚を機に退職。孤立した子育て中に見つけた「福岡県でじたる女性プロジェクト」でSAPを学び、卒業後はコンサルティング企業のPMO職としてリモートワークをしている。

「でじたる女子プロジェクト」に参加する前は、どのようなお仕事や状況だったのでしょうか?

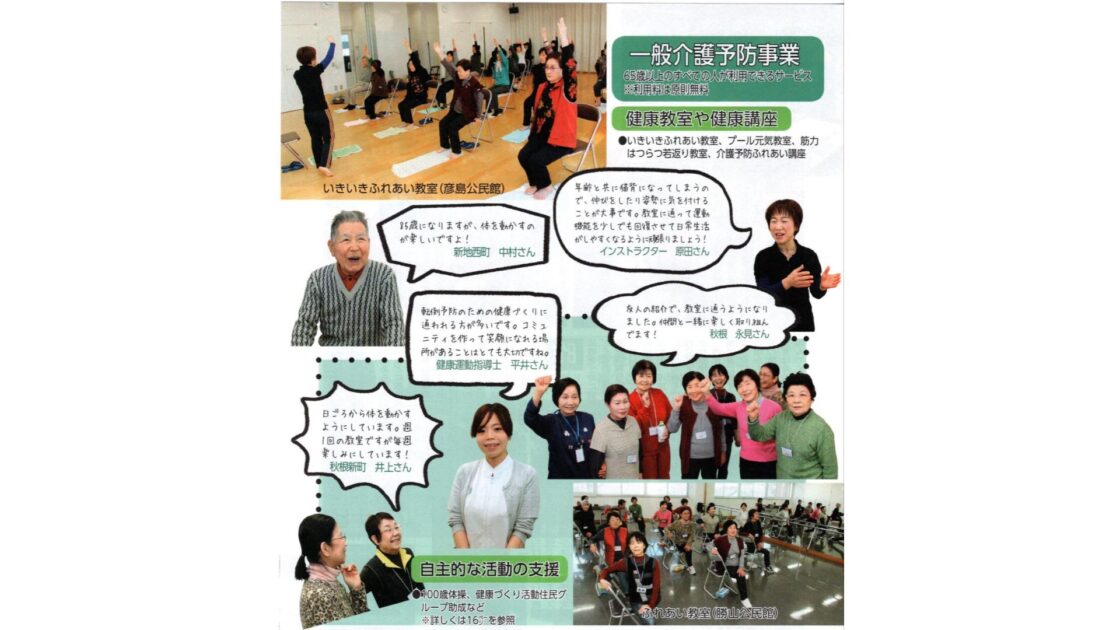

36歳で結婚するまで働いていたのは、医療機関です。元々はスポーツトレーナーになりたかったのですが、当時は女性のスポーツトレーナーが少なく、就職先も限られていました。そのため、健康運動指導士の資格を取り、院内でのマシントレーニング指導や高齢者の介護予防教室の講師として働いていました。

正社員として医療機関に所属し、市からの委託を受けて講師として派遣される形だったのですが、教室に数十人が集まって「先生!」と慕ってもらえたりと仕事はとても楽しく、やりがいも感じていました。

当時、自治体にて特集掲載された際の紙面(旧姓の平井で掲載)

「でじたる女子プロジェクト」に参加する前に持っていた悩みや不満はありますか?

コロナ禍で密を避けなければならなくなり、介護予防教室自体が中止になってしまったんです。デイサービスに異動しましたが、夜間や休日関係なく検査に駆り出されたり、感染のリスクもあるなど、コロナ禍での業務は非常に大変で心身ともに疲弊してしまって…そういったこともあり、働き方を変えようと考えはじめました。

ちょうどその頃、転勤族の夫と結婚することになり、遠方であったためそのまま退職しました。すぐに子どもを授かりましたが、知り合いがいない土地での子育てには不安や孤独も感じていました。

そんななかで、久留米市の施設で子育て支援セミナーを受けたときのことです。講師の方の「やりたいことがあるなら、どうやったらできるかをまず考えてみよう」という言葉を聞いて、「私、働きたいかもしれない」と思ったんです。ずっと人と接する仕事をしてきたため、仕事を通じて社会とつながりたいという思いも強くありました。加えて、「夫に出してもらって、罪悪感を感じながらお金を使うのは嫌だな」という気持ちもあったと思います。

それまでは「転勤族だから働くのは無理」と思っていましたが、「リモートワークなら」と思ってネットで調べているうちに、ちょうど受講者の募集をしていた「福岡県でじたる女性プロジェクト」を見つけました。

「でじたる女子プロジェクト」に参加したいと思った理由は何ですか?

いくつかの施策と比較したのですが、他は合格後の紹介先が福岡県内の企業に限定されていて、リモートワーク前提のところが少なかったため、フルリモート案件を多く扱っているMAIAに興味を持ちました。

また、自分は追い込まれないと頑張れないタイプで、子どもも生まれて数か月だったため、「4か月で合格」という目標がある点や集合研修がある点も魅力的でした。横のつながりも求めていたため、そういったことを総合的に考えて応募を決めました。

実は商業高校の情報処理科を出ており、簿記やプログラミング、パソコン検定などの資格を持っています。SAPならその素地を活かせるのではと感じたことも、応募を決めた一つの理由ですね。

学習の中で印象的だったことは何ですか?

全商簿記1級を取っていたため、SAPコースの簿記の基礎部分などはすんなり理解しやすかったです。IT用語やテスター業務に触れるのははじめてでしたが、「間違っている箇所を赤枠で示す」など簡潔でわかりやすく示すことで、相手に余計な時間を取らせないコミュニケーション方法を学べたのも大きな学びになりました。

また、グラミン日本さんによるお金に関する研修も印象的でした。将来必要になる金額が具体的に可視化されたことで「やっぱり働かないと…!」と感じ、「何のために働くのか」をあらためて考えるきっかけにもなりました。

どうやって子育てと学習とを両立しましたか?

お昼寝や夜の寝かしつけ後など細切れの1,2時間で、タイマーをかけながらぎゅっと集中して学習を進めました。また、「毎日学習しなければ」と考えると気持ちが追い詰められてしまうため、週に何日か「学習しない日」をつくりました。そういったメリハリをつけたのは良かったですね。

それでもモチベーションが上がらないときは、SAPの予約表上で集合研修で仲良くなった同期の予約状況を見て、隣に名前を入れておくようにしました。そうすると「頑張ろうね」とLINEをくれるんです。励まし合える同期の存在は大きな支えになり、今でも毎年忘年会をするなど良い形でつながっています。

現在の働き方や業務の内容について教えてください。

コンサルティング企業の案件で、主にレポート資料の作成を担当しています。ExcelやPowerPointを使って週次・月次の会議資料等を作成しています。アサイン当初は立ち上げ時期だったため、業務が確立されておらず、タスク配分や業務量に苦労もありましたが、チームで励ましあい、協力しあいながら乗り越えてきました。

また、そもそもリモートワークがはじめてだったため、オン・オフの切り替えができずに頑張りすぎてしまうこともありました。現在は切り替え方も身に付き、土日に食事のつくり置きをしておいたり、業務量が多い曜日の目途をつけて買い物を済ませておいたりと、仕事と生活とを両立するリズムができてきたと思います。

お仕事をしていて、やりがいを感じることはありますか?

仕事は大変なことも多いですが、情報処理科出身という適性もあってか、データ分析やレポート作成などの業務はとても楽しいです。業務の効率化を考えてうまくいったときや、依頼元やチームリーダー、チームのメンバーからお褒めの言葉を頂いたときなど、やりがいはもちろん、自分自身の成長も感じることができます。子育てはひたすらに頑張るしかないぶん、こうやって自分自身を評価してもらえる場があるのはやはりとても嬉しいです。

医療現場の経験が役立つことはないだろうと思っていたのですが、そこで培った「複数の状況を同時並行で把握する力」や「情報を整理して順序立てて対応する力」「先回りのコミュニケーション」は、リモートワークでも活きています。医療機関はひとつ連携をミスしたら命に関わる環境ですが、そこで培った緊張感や責任感は無駄ではなかったなと。リモートワークではリアルの数倍のコミュニケーションが必要なため、経験が活かせるのはありがたいです。

家庭との両立のしやすさや働き方は、プロジェクトの前後でどう変わりましたか?

医療機関で働いていたときは、業界の慢性的な人手不足もあって有給がなかなか取れませんでした。現在は、もちろん他の方に相談は必要ですが、子どもが熱を出したり通院しなければいけないときには、お休みをいただきやすいです。将来的にどうなるかはわかりませんが、夫の転勤もあるため、子どもが小さいうちはこの「フリーランスでフルリモート」の働き方がベストだと感じています。

今後挑戦してみたいことはありますか?

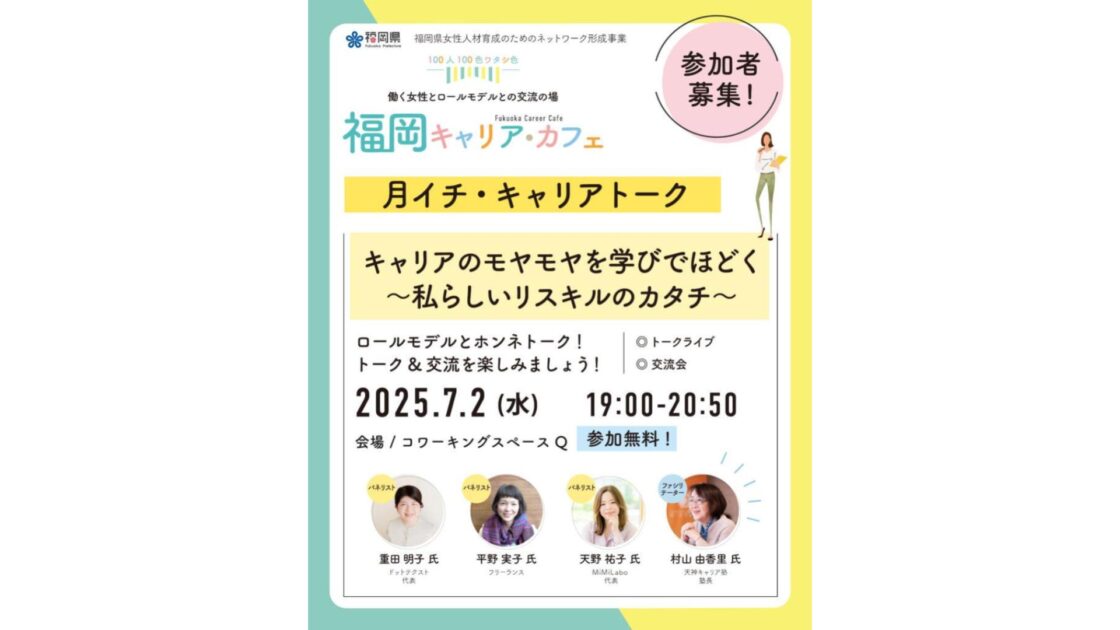

最近自分の名刺をつくり、福岡県内の働く女性の交流会などに参加するようになりました。またそこでのご縁がつながって、福岡県が開催する「福岡キャリア・カフェ」にロールモデルとして登壇する機会もいただきました。

「福岡キャリア・カフェ」に先輩ロールモデルとして登壇 https://fukuoka-careercafe.net/20250702-2/

そういったさまざまな出会いを通じて感じたのは、「ライフステージに合った働き方に悩まれている女性がとても多い」ということ。今後は自分自身のスキルも磨きながら、そういった女性との出会いを通じて、誰かの励みになるような存在やつながりをつくれるようになっていきたいです。そうするなかで、自分にとっても「どう働きたいか」「何のために働くのか」といった考えを深めていければと思います。

将来的には、データ分析や業務効率化のスキルを活かし、社会に貢献できる仕事を続けていきたいです。実は最近、Python(プログラミング言語)の勉強もはじめたんです。フリーランスはいつ仕事がなくなるかわかりませんし、夫の転勤次第では今の職を離れなければいけない可能性もあります。だからこそ、今のうちに必要なスキルを身に付けておこうと考えています。

あとは、最近運動不足が気になるので週3くらいで昼休みにジムへ行っています。デスクワークの方へ向けてのストレッチ指導や運動指導もオンラインで何か発信できないかなと考えています。

今の私は「子どものため」が働く一番の理由ですが、自分自身もやっぱり社会貢献したいし、「あなたがいて良かった」と言ってもらえるような社会の一員になりたい。それが実現できる道を探していければと思います。

最後にメッセージをお願いします。

一歩を踏み出すのは勇気がいりますし、「自分にできるのだろうか」と迷う方も多いと思います。でも私のように異業種からでも、育児中でもきっと輝ける場所はあると思います。その一歩が、自分の強みに気づくきっかけになります。新しい自分探しもかねて踏み出してみれば、まったく新しい景色が見えるはず。楽しさも待っているので、ぜひ挑戦してみてください。

◆「でじたる女子プロジェクト」について

MAIAでは日本全国で地方自治体や企業とのコラボレーションを推進し、RPAやSAP、WebデザインなどのITスキル育成・就労支援を行っています。また、プログラムの一部コンテンツについては、個人の目的やペースに合わせて学習できるようサブスクリプション型の「でじたる女子+(プラス)」にて個別に提供を行っています。

でじたる女子プロジェクト 公式ページ https://digital-women.maia.co.jp/

でじたる女子+ 公式ページ https://digital-joshi.maia.co.jp/